「助けてほしいです! 次のステップに進むための原動力になってください!」

コロナ期をのぞいて毎年実施されてきた「こどものまち」。豊島区と中野区の中間地点にある公園で1週間ほどの期間で開催されます。そこは・・・

・大人は立ち入り禁止で、“妖精”として見守るだけ

・自治のシステムがあり、自分の意見を表明し主体的に行動しようという雰囲気ができている→議会でちゃんと法律が変わる

・仕事内容が本格的で世界が広がる(溶接や電動工具、調理もがんがんやっている)

・こどもがお祭り騒ぎをせず落ち着いている

アートで遊ぶカルチャーを子供たちが作りあげる7日間です。

もともとはドイツのミュンヘンで行われる「ミニミュンヘン」を視察してきた ともさんが数年前から実施しているものです。

次の「ステップ」に進むために代表の ともさん は以下のような事で社会人の助けが欲しいので二枚目の名刺のSPJ(サポートプロジェクト)に参加してくださいました。

次の「ステップ」

1.高校生〜若者世代と連携するための施策

2.地域性(サブカル文化)を織り込んだこども向けアートイベントとして発展したい

3.「大人の干渉のないところで現実を忘れて遊ぶ場所」という認識を定着させたい

それに共感した社会人4人と学生(団体側)1人、そして代表のともさんの来年3月に向けての航海が始まりました。

| パートナー団体 | PLAY-WORK実行委員会 コロナ期以外は毎年3月の連休に開催される「こどものまち」の企画運営。 ミニミュンヘンの教育的意義は膨大で、日本の小規模なこどものまちはそのうちの部分を切り取って開催しています。 キャリア教育の側面が注目されがちですが、私たちは”あそび”にこだわっています。 その理由は”あそび”であれば日本のこどもも主体性を発揮しやすいから。 1日150人で遊びにこだわる場を創りたいと考えています。 |

|---|---|

| 事業内容 | 毎年3月の連休に行われる「こどものまち」の企画運営 |

| 参加メンバー | ・社会人メンバー計 4人 (会社員:3人 フリーランス:1人) ・PLAY-WORK実行委員会 計2 (代表、今年初ボランティアの大学生:1名) |

| スケジュール | 期間:2024年11月~2025年2月 2024年11月2日(土) :CommonRoom110 2024年11月13日(水) :Kick Off 2024年12月23日(月) :中間報告会 2025年2月22日(土) :最終報告会 |

【プロジェクトの進捗状況】

現在は2回目のSPJが終わったところです。

1回目は、初顔合わせです。自己紹介30分の予定が延長延長の1時間以上をかけてお互いを知るということに時間をかけました。初めてなのに、和気あいあいな感じだったように思います。その後、もともとメインイベントだった代表のともさんからの団体説明の時間が無くなってしまったので、次回でも引き続きPLAYーWORKとともさんの思いを理解するプログラムにすることを決めて解散。

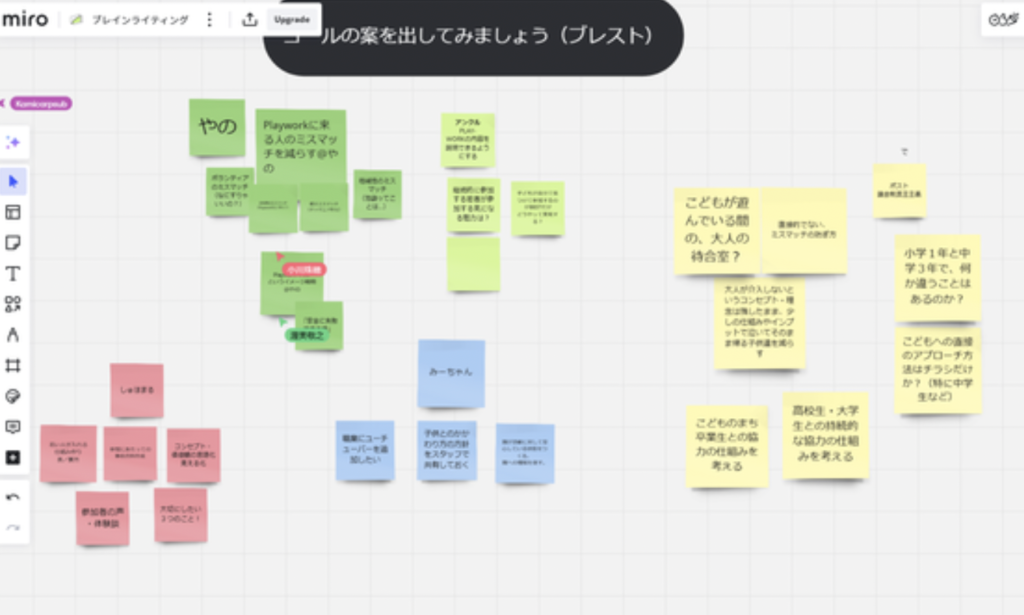

2回目からファシリテーターと進行内容については社会人にバトンタッチです。特に「ミニミュンヘン」への理解が必要なので、ミニミュンヘンについて中心に、代表のともさんに語っていただきました。質問もたくさん出て、まずは滑り出しは好調。後半はミロを活用して、このプロジェクトで「やりたいこと」を皆んなで出し合いました(発散)。次回SPJではそれを(収束)させてみようという事になっています、が、さて? 最後に3回目以降、まずは明確な「目標」を決めようということになり、3回目のSPJに向けて準備中です。

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

まだ始まったばかりですが、それぞれが出来ること、知っていることをシェアしながらプロジェクトを進めようという気運が出てきています。やりたいことのアイディア出し(発散)をする場面では、ともさんからmiroを使ってみてはどうか?という提案があり、すぐに全員がmiroを使っての共同作業が始まりました。また3回目に「やるべき事」を議論する場面では、全員が各々の意見を表明していました。どんな融合があり、どんな所まで行けるのか、これからが楽しみです。

【プロジェクトの進捗状況】

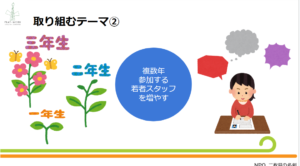

初回から8回目までのミーティングは、具体的に何をすべきかを固めるのに時間をかけました。結果、①子供の自立を促す施策 ②ボランティアの若者の複数年参加を促す ③子供がバンクシーになれる! の3つのテーマに絞り込みました。9回目ではいよいよ参加社会人・大学生が何を担当したいか自主的に手を挙げ、5人のメンバーが担当する領域がきまりました。

6~8回のミーティングではなかなか方向が絞り込めず多少時間がかかりましたが、今は3月27日~開催の「こどものまち」に向けて活発な議論が始まっています。ミーティングは全てオンラインで行われていますので、SlackとGoogleDriveを活用してオンラインでアイディア出しや意見交換をしている状況です。

大学生参加者や若手社会人は、経験豊富な社会人に学ぶところも多いようです。また逆に大学生参加者や若手社会人の発言がみんなを「はっ!」とさせたり、新鮮なアイディアに驚かされたりとお互い発見も多いようです。

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

変化はまだまだこれからかもしれませんが、お互いの得意なところやすてきなところを認め合い、そんな中で自分が何ができるのかを模索し始め、自立的に考え動き始めました。

一部の参加者で、団体の方が行っている子供が自然の中で考えて活動するイベントに参加してきました。自然の中で活動している子供を観察することで、様々な発見があったようです。ミーティングの中ではその経験を生かしたアイディアも活発に出ていました。一方で子供が主役のイベントの難しさも理解できました。シューティングゲームで全力を出して子供と対峙する大人は子供にとってどのように見えていたのでしょうか?その方も含め参加者全員、子供ととっても仲良くなっていました(笑)。

【プロジェクトの結果】

2025年2月22日が最終報告会で、SPJ自体は終了しました。でもPLAY-WORK実行委員会が実施する「こどものまち」 https://greencolol.wixsite.com/———–2023-toky は3/27からの7日間です。いくつかの成果物はSPJ終了までに納品し、活動は本番イベントに参加することに決定。単にボランティアするだけではなく「アート的ななにか」をイベント会場に配置することに。バンクシー的ななにかを配置したいということで、会場となるビル1Fの壁にバンクシー的な「アート」を書くことにきまりました。開催前日に参加社会人・大学生が集まりアート組と事前準備ボランティアに分かれ、それぞれが作業に取り掛かります。その成果は下の写真を参照ください。いかがでしょうか?バンクシーになっていますか? その後も何人かがボランティアとして「こどものまち」イベントに参加しました。参加しなければ分からない事がたくさんあることも分かりました。

【2枚目の名刺が生み出した「変化」とこれから】

SPJ終了後の3月3日に「振り返りミーティング」を行いました。そこで話されたことの概要をお伝えいたします。

社会人・学生のが学んだこと、気が付いた事では

・子供がおかれていることが分かった

・参加者は十人十色の個性あふれる人たちだった

・今の環境、職場はあくまで一つの例に過ぎないことに気づいた

・異業種の方と関わるのは面白い

・自分はもっと出来る!のではないかと気が付いた

・自分の強み弱みに気が付いた

・世間は広く、まだまだ自分の知らないことがたくさんある

そしてこれからは・・・

・今回の経験をもとにプロボノや副業に取り組みたい

・あまり期待していなかった社会人になることに前向きにチャレンジしたい

・どういう世界を実現したいのかの意識を持って行く

・今後も何らかの形で続けたい

・子供に関係する活動に関わっていく

などの声が出ていました。

今回は年齢的にも幅広いメンバーが集まりました。それぞれの立場でいろいろな気づきがあったようです。