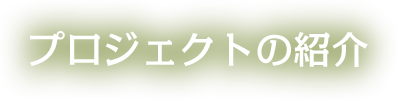

摂食障害の患者数は増加していますが、多くの当事者は恥ずかしさや自責の念から助けを求められず、その課題が明らかにならないため、必要な支援体制が十分に整っていません。当事者の実態やニーズを社会に発信し、理解を深め、政策に影響を与えることが重要です。しかし、具体的なアイデアや実行力が不足しているのが現状です。 今回のプロジェクトでは、当事者が速やかに回復に向かえる社会を目指し、プロジェクトメンバーと団体がチームとなって課題に取り組みます。

| パートナー団体 | ふくおか摂食障害ともの会 【ビジョン(目指す社会)】:

【ミッション(果たす役割)】:

【基本姿勢】

ふくおか摂食障害ともの会は、摂食障害の当事者が集まり、交流や情報発信を行うグループです。現在、摂食障害の患者数は増加していますが、多くの当事者は恥ずかしさや自責の念から、自分の状況を周囲に伝えることができずにいます。そのため、治療者や治療施設が不足し、必要な支援が受けられない場合があります。また、周囲の理解が乏しく、孤独に感じることも少なくありません。 このグループでは、当事者が速やかに回復に向かえるよう、実態やニーズを社会に広く伝え、社会の理解を深めるための取り組みを行っています。当事者同士が助け合いながら、共に支え合う場を提供しています。 |

|---|---|

| 事業内容 |

|

| 参加メンバー | ・プロジェクトメンバー計6人 (民間企業:1人、自営業・フリーランス: 3名、公務員: 1名、学生:1人) |

| スケジュール | 期間:2024年11月~2025年2月 Commonルーム:2024年11月01日(金) 中間報告:2024年12月23日(月) 最終報告会:2025年02月22日(土) |

【プロジェクトの進捗状況】

Common Room110では、摂食障害をとりまく状況や課題について、団体の代表である彩音さんがご自身の体験も交えながら熱く語りました。このお話に共感し、興味を持った6人のメンバーが集まりました。

このプロジェクトチームには、多様な経験とスキルを持つメンバーが揃っています。小学校のPTA会長を務めた経験を持つ民間出身の小学校の先生、企業で働きながら地方自治体の課題解決に取り組むNPOの副理事、森林浴のファシリテーターやインタビューライターとして活躍するメンバー、声優を目指したのちに改めて大学に入学したメンバー、ナレーションや音声配信、イベントホストをフリーランスで行うメンバー、音楽教室の講師としての経験を活かし、0歳から参加できるコンサートを企画する団体の代表など、多彩で個性豊かなメンバーが集まっています。

初回のキックオフミーティングや2回目の課題取り組みでは、メンバーたちがガンガンやりたいことを投げかけ、代表もその鋭い視点に驚かされています。さらに、6人のプロジェクトメンバーと団体の代表に加え、団体メンバーである大学生も積極的に参加し、新たな推進力を得ました。

現時点で決まったのは、

●対象者(Whom): 当事者とその周囲の人々

●目的(Why): 摂食障害のある人が相談できる環境を作り、相互理解を深めること

●内容(What): コミュニケーションを促進するための何かを作る

私たちの素晴らしいチームが力を合わせ、プロジェクトを進めていきますので、3か月のプロジェクトの成果をどうぞお楽しみに。

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

私たちのプロジェクトチームは、多様なバックグラウンドと年代を持つメンバーで構成されており、それぞれの経験と視点が豊かです。異なる背景を持つメンバーが集まることで、変化が起こる条件が整っています。

すでにメンバーたちの見ている視点ややりたいことが表に現れてきており、それぞれの意見が生き生きと議論されています。2回の打ち合わせでここまで健全に意見を出し合えること自体が素晴らしい成果です。特に、二枚目の名刺のValuesの一つである「もっともらしい議論より試行錯誤を選ぶ」をしっかりと受け入れてくれているメンバーもいて、共通のゴールに向けた建設的な議論が進んでいます。

この短期間で取り組むべき課題の枠が見えてきたため、プロジェクトの中間報告の時点で良い報告が期待できそうです。まだ始まったばかりのプロジェクトですが、メンバーたちの積極的な姿勢と多様な視点が相まって、今後の展開が非常に楽しみです。

【プロジェクトの進捗状況】

・・・・・・・・・・・・・

12月23日に無事に中間報告を終えました。この報告を準備する過程で、これまでの活動を振り返り、プロジェクトの進行状況を再確認する良い機会となりました。

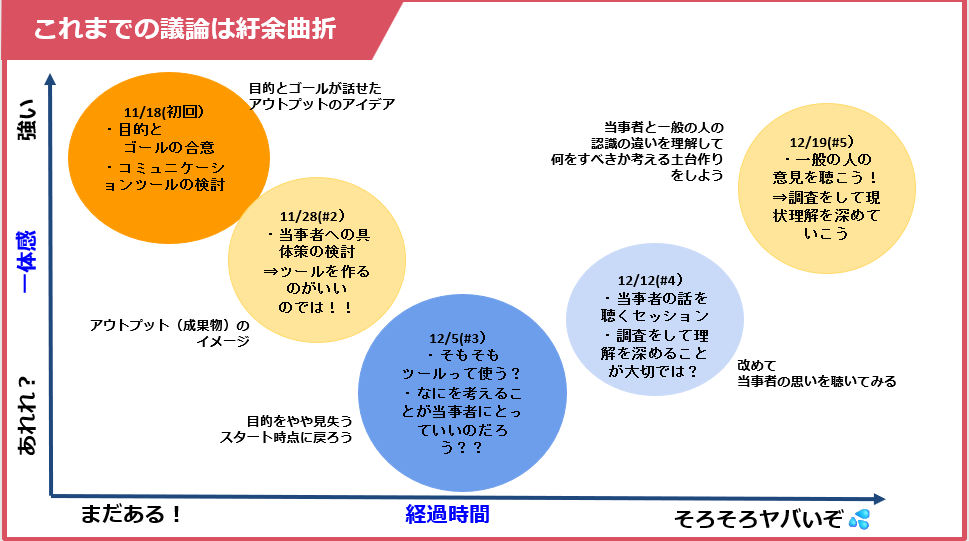

前回の報告書を作成した時点では順調に進んでいると感じていましたが、その後の議論は紆余曲折を経ました。当初は当事者とその周囲の人々のコミュニケーションを促進するツールを作成する計画でしたが、具体化する際に「これを誰が使うのか?」という疑問が浮上しました。

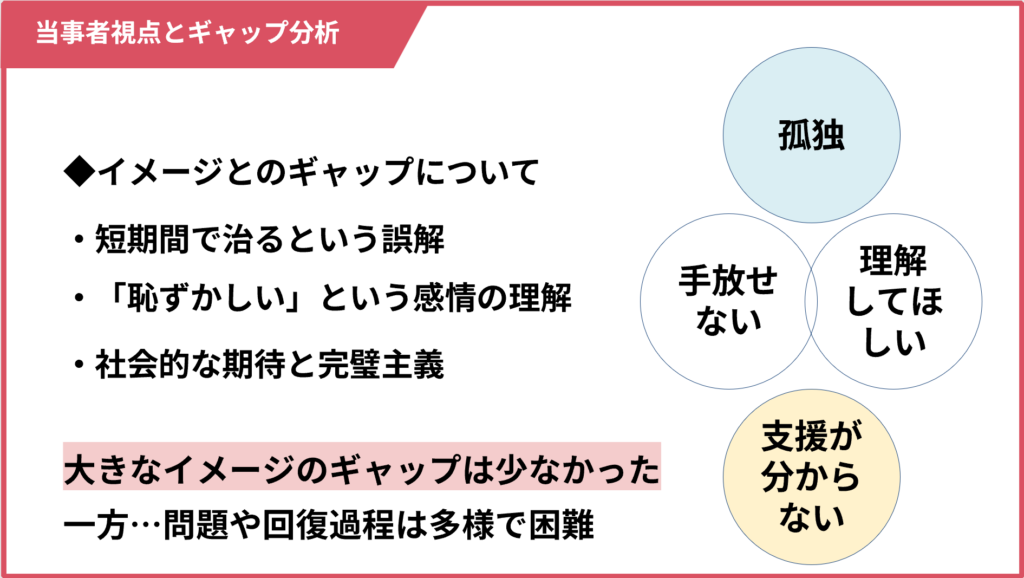

そこで、団体メンバーとの対話を重ねる中で、「食事をとる」という基本的な行動に対して制限をかけることができるほど自分を追い込む完璧主義者が、結果として摂食障害になりやすいということ、他の疾患であれば「不可抗力」と受け止められるが、摂食障害は自分に原因があると感じやすいこと、完璧主義であるが故に摂食障害を「欠点」「汚点」「恥ずかしいもの」として感じ、周囲に話すことができないことが明らかになりました。そして、この当事者が自身に抱くネガティブなイメージと、周囲の人々が当事者に抱くイメージに大きな隔たりがあることが分かりました。

これらの気づきを基にプロジェクトの方向を変更し、摂食障害のある人が周りの人に相談できる環境を作ることを目的とし、最終報告会では摂食障害ともの会のメンバーが一般の人々の摂食障害に対する認識について「そうだったんだ!」という気づきを得る状態を目指すことになりました。具体的には、一般の方々を対象に摂食障害の当事者に対するイメージを調査する活動を行い、当事者の心情や現状について周囲の人がどの程度理解しているか、そのギャップを評価します。

どのような結果が出るか楽しみです。このプロジェクトが摂食障害を抱える方々とその周囲の人々にとって、より良い未来への一歩となることを心から期待しています。

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

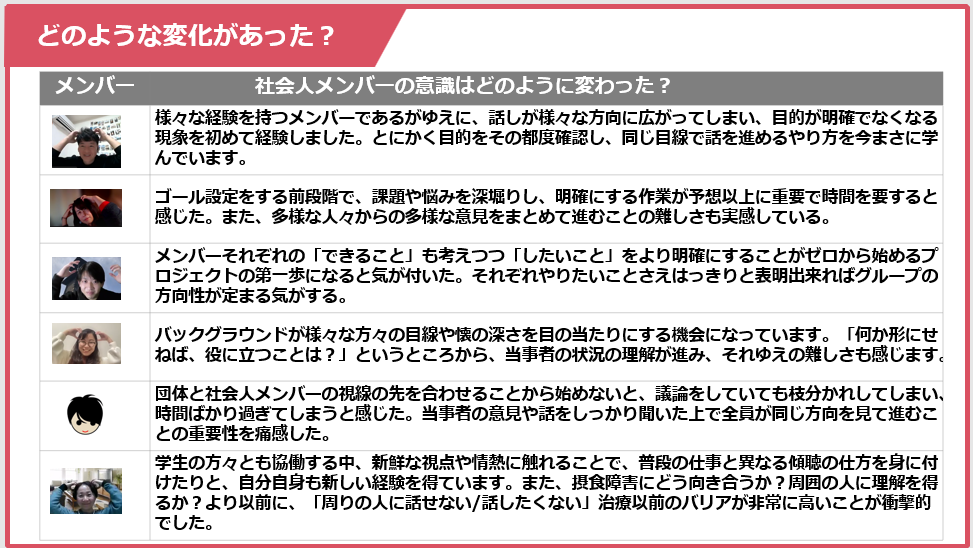

今回の中間報告をまとめる際、「これまでのサポートプロジェクトを通して、どのような意識の変化を感じていますか?」とメンバーに尋ねたところ、多くの貴重なコメントが寄せられました。プロジェクトメンバーは様々な課題と向き合いながらも、互いの意見を尊重し、共通の目的に向かって努力しています。

●多様なバックグラウンドを持つメンバーと交流する中で、目的が不明確になりがちですが、その都度目的を確認し、同じ目線で話を進めることの重要性を学びました。

●ゴール設定前の課題の明確化作業が予想以上に重要で時間を要すること、多様な意見をまとめる難しさを実感しました。

●メンバーそれぞれの「できること」と「したいこと」を明確にすることがプロジェクトの第一歩であることに気づきました。

●異なるバックグラウンドを持つ方々の視点や懐の深さに触れることで、当事者の状況の理解が進み、それゆえの難しさも感じました。

●学生との協働を通じて新鮮な視点や情熱に触れ、普段の仕事とは異なる傾聴の仕方を身に付ける新しい経験も得ました。また、「周りの人に話せない、話したくない」という治療以前のバリアが非常に高いことに衝撃を受けました。

このプロジェクトを通じてメンバー一人ひとりが成長し、摂食障害に対する理解が深まり、より良い支援環境を築いていくことを期待しています。これからも引き続き、皆さんのご応援をよろしくお願いいたします。

【プロジェクトの結果】

・・・・・・・・・・・

本プロジェクトは、摂食障害を抱える方々が周囲の人々に相談しやすい環境を構築することを目的として進められました。この目標を達成するために、一般の方々を対象に摂食障害当事者に対するイメージを調査し、当事者の心情や現状についての理解と、それに伴うギャップを評価しました。調査はアンケート形式とワークショップ形式の2つの方法で実施されました。

【アンケートの結果】

10代から60代以上までの幅広い年代366名に回答いただいたアンケートでは、多くの発見がありました。

・摂食障害についての知識がある人が多い 「知らない人が大半かも」という予想に反して、多くの方が摂食障害について知識を持っていました。

・ネガティブなイメージは少なかった 「自己責任」といった厳しい見方を持つ人は少なく、当事者が思うほど偏見はないようです。

・受け入れる準備ができている人が多い 相談を受けた際に「不安がない」と答えた方が想定以上に多かったのも印象的でした。

ただし、「話したくない」と感じる当事者の気持ちと、話を聞きたいと思う周囲の人たち――この間にはギャップが存在していました。この壁をどう埋めるかが、今後の大きな課題です。

【ワークショップの発見】

別の団体とのプロジェクトに参加しているCR110メンバーの協力を得て開催した2時間のワークショップでは、摂食障害が誰にとっても身近な問題であることを参加者が改めて実感しました。しかし同時に、当事者が感じる困難について、周囲には以下のような誤解があることも明らかになりました。

・「すぐ治る」と思われている

・「恥ずかしい」という気持ちが十分に理解されていない

これらのギャップを埋めるためには、正しい知識を広めること、そして当事者が安心して話せる環境づくりが欠かせません。

【プロジェクトの成果】

今回の調査と議論を通じて、当事者と周囲の人々の間に存在する溝を明らかにし、その解消に向けた第一歩を踏み出すことができました。「知ること」「寄り添うこと」が支援の鍵となり、このプロジェクトが当事者の皆さんを取り巻く環境を少しでも前向きなものに変えるきっかけになればと願っています。

ふくおか摂食障害ともの会さんからのコメントも掲載します。

「多くの方々とのつながり・活動の広がりに、感謝!」

【今後の展望】

プロジェクトで得られた知見は、以下の形で次の活動に活かされます。

【2枚目の名刺が生み出した「変化」とこれから】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回のプロジェクトでは、摂食障害という繊細で難しいテーマに真摯に向き合いながら、メンバーの皆さんが抱えていた不安や葛藤を力に変え、実際に成果を形にするまでの過程を歩みました。初期段階では、目的や方法が明確でない中、試行錯誤を重ねながらスロースタートを切りましたが、多くの意見交換や軌道修正を経て、目標に向かって着実に進む姿勢がとても印象的でした。

中間報告以降、取り組むべき内容が具体化すると、メンバー全員が一丸となり、行動に移す力強さを発揮しました。限られた時間の中で、アンケート調査やワークショップといった具体的なアクションを行い、貴重なデータと知見を得ることができました。当初期待を超える大きな気づきや学びがあり、当事者と周囲の人々との認識のギャップを可視化し、その解決策への方向性を示す大きな一歩を踏み出しました。

このプロジェクトのもうひとつの特徴は、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まったことです。それぞれ異なる視点や価値観が、新しい気づきや挑戦を生み出す好循環を作り出しました。「早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければ皆で進め」というアフリカの言葉がまさに実感された瞬間が数多くありました。また、「自分の強みや性格を再認識できた」「普段の活動とは異なる視点を得られた」といった声も聞かれ、メンバーの成長にもつながったと感じています。

何よりも印象的だったのは、メンバー一人ひとりがこの経験を通じて自信を持ち、次のステップに向かう意欲を高めていたことです。このプロジェクトが一つの終わりではなく、新しい挑戦の土台として続いていくことを願っています。得られた成果は決してその場限りのものではなく、社会への影響力をさらに広げていく可能性を秘めています。