海で遊んで、海を、地球を好きになる。そこから多様な環境問題を考え、アクションを起こせる人を増やしたい。その思いから、海の環境教育NPO bridgeでは、小中高生向けワークショップや、授業支援、教材開発などを実施。活動の繋がりの拡大に向けて、さまざまな分野の研究者、フィールドワーカー、教育関係者、学校、地域行政、企業との連携基盤の構築に取り組んでいます。今回のプロジェクトでは、団体の活動に共感した社会人と団体がチームとなり、課題解決に取り組みます。

| パートナー団体 |

ビジョン:Inside〜「自然の循環」そのつながりの中で生きる“人”として、自分の日々の暮らしを考えてつくる、より良い社会 ミッション:“海”を楽しく学びながら、“環境”に関するさまざまな課題を自分ごととして受け止め、「もっと知りたい」「なんとかするぞ!」という“想い”のスイッチを入れる 《教育プログラム》と《学びの場づくり》を行います。

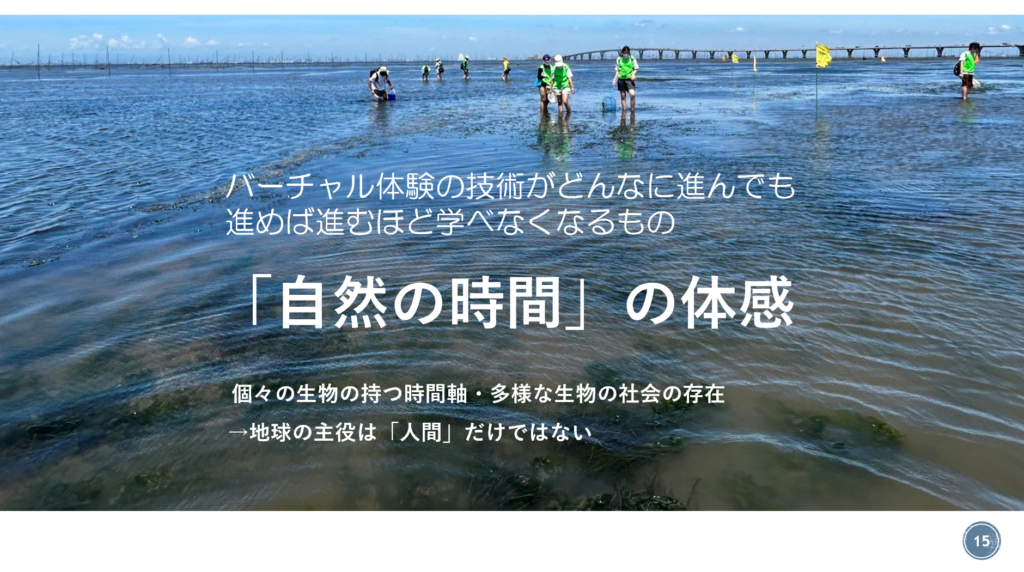

「海の環境教育NPO bridge」では、海洋自然を切り口に、体験型の環境教育プログラムを企画・運営しています。 自然界のすべてのものは複雑につながりあい、変化し、循環をくりかえし、存在しています。そして、わたしたち人間もまた、その環のなかで生きている。 Inside〜自然を循環のなかの視点で捉え、環境問題を内側から考えると、とるべきアクションが見えてきます。 多くの知識を得ても「誰かがやるだろう」「誰かが作った問題だ」…という視点では、問題解決へのアクションにはつながりません。今世界で起きている問題を自分ごととして感じ希望を持って社会課題に挑んでいく、エネルギッシュな人材の育成を目指しています。 |

|---|---|

| 事業内容 | ・小中高校 環境学習・探究学習プログラムの企画&指導 ・各種ワークショップの企画&運営 ・体験型・海の環境教育教材制作 ・指導者養成・研修会 ・観光教育の企画支援 <強化したい活動> ・東京湾の広大な干潟を活用した中高生向け探究学習 ・海洋学習教材サイト『LAB to CLASS』(https://lab2c.net)の改訂 |

| 参加メンバー | ・社会人メンバー計4人 (営業職:2人、品質管理:1人 社内SE:1人) |

| スケジュール | 期間:2024年10月~2025年1月 2024年10月7日(月) :CommonRoom 109 2024年10月18日(金) :Kick Off 2024年12月2日(月) :中間報告会 2025年1月25日(土) :最終報告会 |

【プロジェクトの進捗状況】

Common Room109では、bridge代表の久枝さんから、なぜ環境教育の入り口が海なのか想いを語って頂き、団体の活動に興味を持った4人の社会人がメンバーとしてキックオフに集まりました。

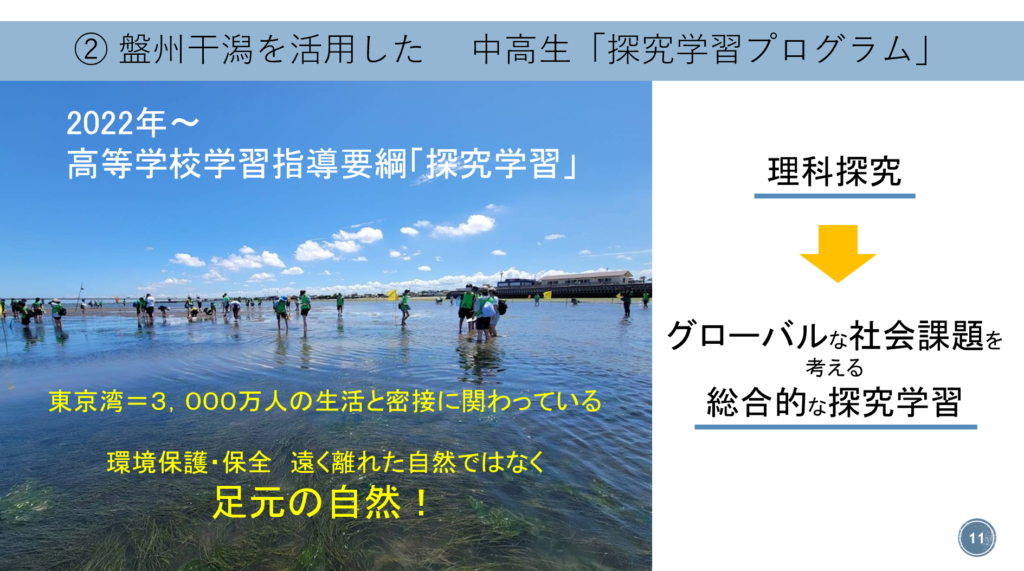

キックオフでは、自己紹介で参加しているメンバーの相互理解を深め、更にBri団体活動の理解を深めるための時間となりました。団体が取り組まれている事業範囲が広く、1回のMTGだけでは、まだまだ時間が足りない状況でした。2回目以降のMTGでは、団体から示された3つの課題「団体の基盤整備」「LAB to CLASSプロジェクトの再構築」「盤州干潟 中高生向け「探究学習プログラム」の構築」についての理解を深め、優先して取り組む課題を整理していきます。目指すゴールの設定と実現に向けた手段の決定には、もう少し議論が必要そうです。

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

このプロジェクトには、「海が好き」「子どもたちのために何かしたい」「環境課題に何か取り組みたい」等の共通の想いをもったメンバーが集まりました。

プロジェクトが始まったばかりの現時点では、初めてのプロジェクトに対して、まだまだ様子を見ている雰囲気が残っています。現在は控えめなメンバーですが、これからのプロジェクトの運営やMTGでの議論を通して、お互いへの理解が深まり、活動が活性化していくと期待しています。

【プロジェクトの進捗状況】

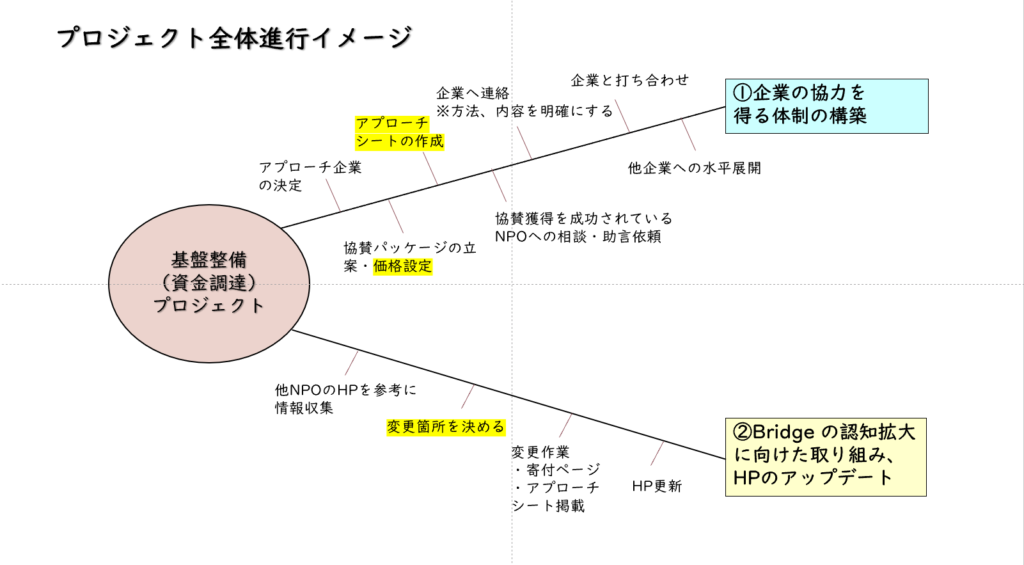

中間報告会までの6回のMTGにてプロジェクトで取り組むテーマを検討し、ゴールに向けた具体的な活動が始まりました。bridgeの基盤整備プロジェクトとして、「企業と協働できる体制の構築」と「bridgeの認知拡大に向けたHPのアップデート」をゴールに設定しました。

ゴール達成のためにbridgeのこれまでの活動への理解を深め課題を洗い出し、最終報告会までのアクションを具体化しました。

企業との連携に向けては、「企業と何がしたいのか・何をするのか」を具体化し、その内容を提案するためのアプローチシート作成を開始しました。アプローチする企業を特定することで、提案内容が具体化し多くのアイデアを出しながら前に進んでいます。また、実際に企業協働・連携に向けたプロセスも経験することで、プロジェクト終了後も他企業へのアプローチに応用することを意識して活動しています。

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

中間報告会での他チームとの交流により、企業との共同協賛の獲得へ向けての気づきを多く得ることが出来ました。他チームも同じように悩みながら行動している様子を知った事が一歩踏み出すきっかけとなりました。中間報告会後にチームとしての発言や行動量が増えて、企業への実際のアプローチを開始するなど、プロジェクトが大きく動き出しました。プロジェクトに参加している社会人メンバーだけでなく、bridgeから参加していただいているメンバーも一緒になって前向きに発言していただけるので、チームの熱量も上がってきたように感じます。

最終報告会に向けてチームが活性化することで、メンバー一人一人がどのように変化や成長するのかが楽しみです。。

【プロジェクトの結果】

中間報告会後は、企業との協賛・協働案件を創出するため企業へのアプローチを意欲的に取り組みました。bridgeの理念や活動と親和性のある企業を複数社ピックアップし、それらの企業へ電話とメールにて連絡。複数の企業に興味・関心を持っていただき、実際にお話しする機会を得ることが出来ました。数多くの企業と接点を持つことが出来たのは、社会人メンバーとbridgeメンバー全員で企業の情報収集を丁寧に行い、定例MTGにおいてbridgeの活動との親和性を整理し、それぞれの企業に合わせた提案をしたことによります。そして何よりも、社会人メンバーがbriegeの一員としてbridgeの理念・活動を深く理解していたため、bridegの魅力を熱意を持って伝えたことが、企業の窓口担当者の方に興味を持っていただく原動力になったと思います。

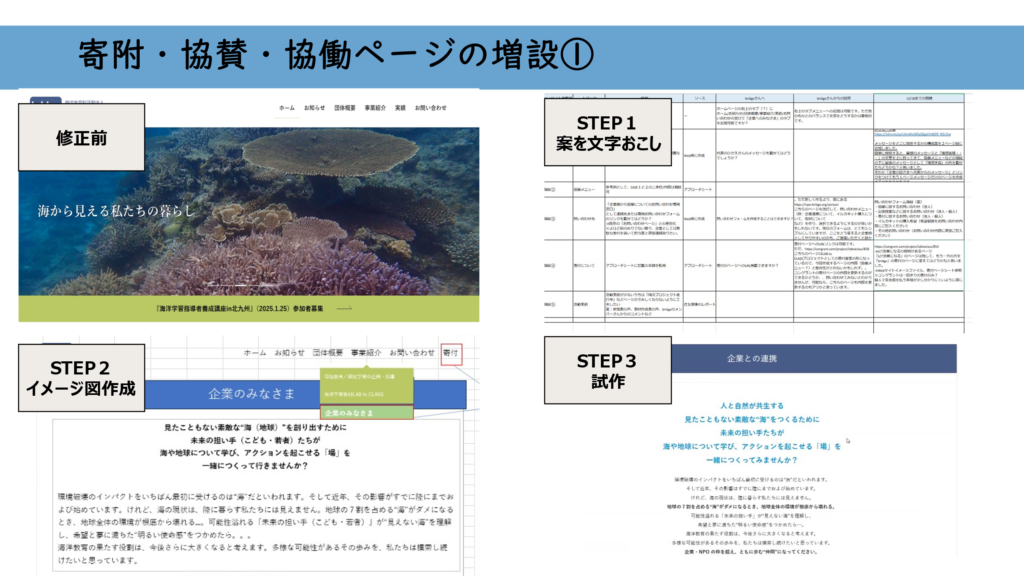

企業の担当者の方とお話をする中で、bridgeのHPについて関心を持って見ていただけていることを知り、HPの改修にも力を入れて取り組みました。関心を持っていただいた企業の方から、協賛・協働を得やすい内容とするため、元々の素材を活用しつつ、不足していた項目を洗い出し、ページ構成案を議論し、このプロジェクトの期間内に新しい寄付・協賛ページを増設することが出来ました。社会人メンバーとbridgeの皆さんが協力し合ったことにより、短期間で多くの成果を出すことが出来ました。

【2枚目の名刺が生み出した「変化」とこれから】

サポートプロジェクトの開始当初はお互いに様子を見ている感じがありましたが、3回目頃から活発に意見が出るようになりました。

メンバーそれぞれが一枚目の活動や育児で忙しい中でも時間を工夫しながら、一人一人が得意分野で力を発揮して取り組めたことで、企業へのアプローチとHP改修の2つの取り組みで成果を上げることが出来ました。大手企業へのアプローチでは、最初は二の足を踏みそうになりましたが、「やってみようよ!その結果から学ぼう!」と前向きに挑戦しました。協働には至りませんでしたが、企業からの共感のお声を頂き、自分たちの活動を推進するための自信につなげることが出来ました。行動することで得られる価値があると実感できたことが、このプロジェクトでの成果の一つとして、社会人メンバーのキャリア、そして bridgeの今後の活動にも役立つと感じています。

このプロジェクトをきっかけにしたbridgeを多くの企業に知っていただく活動は、これで終了ではなく、プロジェクト終了後も継続していく予定です。

今後のbridgeと社会人メンバーのますますの活躍が楽しみです!