下記の学校給食に関連する課題解決に向けて、日本とブルキナを繋いだネットワーク(相談役、壁打ち)を作りたい

・日本の管理栄養士による調査と分析

・給食継続のための方策検討(日本の給食にヒントを求めて)

・既存の大豆、学校給食で活動する団体との意見交換の場の構築

・保護者農家の子供のための「栄養と農業の教材」つくり

・日本でのADIMAの知名度拡大

・資金調達(様々な寄付/事業収益の獲得)

※ブルキナファソのことわざ※

「早く行きたかったら、ひとりで行け

遠くに行きたかったら、みんなで行け。」

| パートナー団体 | 「ADIMA:ブルキナファソ登記のアソシエーション」 ADIMAは、アフリカの貧しい農家が自立して子供たちの健康と将来を守っていけるように支援しているブルキナファソ登記の公益団体(アソシエーション)です。 現在は、大豆を学校菜園で育てて給食に利用する活動と農家さんの組織化に取り組んでいます。 2019年に設立、現在のメンバーは代表(星野)以外ブルキナ人となっています。 【ビジョン】 革新的、機能的でサステナブルな農業バリューチェーンの構築と自発的な生産者・生産者団体の育成。 【ミッション】 農業活動を通じた地域社会 ・経済の活性化を促進。 ・貧困削減や食糧安全保障、栄養に係る人々の救済を農業、畜産、水産を介して支援する ・環境変化に適応しながら、サステナブルな活動を行う ※代表の想い※ 風の人として、他とは違う、新しいことをしている団体でありたい。 ★大切にしているのは「アフリカの自立」 <ご参考> ・2021年のクラウドファンディングサイト https://readyfor.jp/projects/bf2021 ・2022年のクラウドファンディングサイトhttps://readyfor.jp/projects/bf2022 |

|---|---|

| 事業内容 | ⑴ 経済的に自立した農業生産者の育成推進 農業企業体(Cooperative)として活動することで、以下が可能となる ・量による交渉 ・種子・肥料・農業機械へのアクセス ・マッチングによる直接交渉・販路開拓 ⑵ 学校における給食の自発的な運営支援 農家である保護者に農業技術を教えることも目的にした学校菜園の運営 栄養価のある学校給食を継続的に運営できる 地域全体で子供の健康や将来を守れる相互扶助の醸成 |

| 参加メンバー | ・社会人メンバー 計7人 (公務員 1名、NPO職員 1名、人事総務 1名、財務 1名、営業・マーケティング 1名、技術職 1名、アルバイト 1名) |

| スケジュール | 期間:2023年3月~2023年6月 2023年 3月 4日(土) :Common Room 92 2023年 3月14日(火) :キックオフ 2023年 4月27日(木) :中間報告会 2023年 6月15日(木) :最終報告会 |

【プロジェクトの進捗状況】

キックオフは、コモンルーム92から10日目の3/14。通常の流れよりちょっと間が空いてしまいました。

年齢構成のバランスが抜群な社会人7人、バックグラウンドもみな異なり多様なメンバーとなりました。

参加メンバーと団体代表の自己紹介にたっぷり時間を使い、お互いを知ることに重点をおきました。初対面ということもあり、打ち解けたまでは行きませんでしたが人となりをお互い確認できたと思います。

次回以降のミーティング日程や進め方を決めて終了しました。

2回目、3回目のミーティングでは、国(ブルキナファソ)や活動地域の様子、および団体の活動と課題感の確認を継続しました。

今後は、どの課題に焦点を絞って(または絞らず)に対応案を考えていく段階の予定です。

この楽しそうな顔が並んだ写真は、キックオフのクローズ時です。

今後の活動の進み方を予感(?)させますね。

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

キックオフの自己紹介は、遠慮しているところは見受けられませんでしたが、少し緊張感が見えました。

2回目のミーティング以降で実際の確認作業や内容の検討に入ってくると、徐々に緊張感も取れ和気あいあいの雰囲気になることができました。

その中で、コモンルームでは分からなかった団体代表(のんちゃん)の想いや課題感を聞くに連れて社会人メンバーの真剣度も上がり、このプロジェクトを成功させたいとの想いが募ってきたように見受けられました。

【プロジェクトの進捗状況】

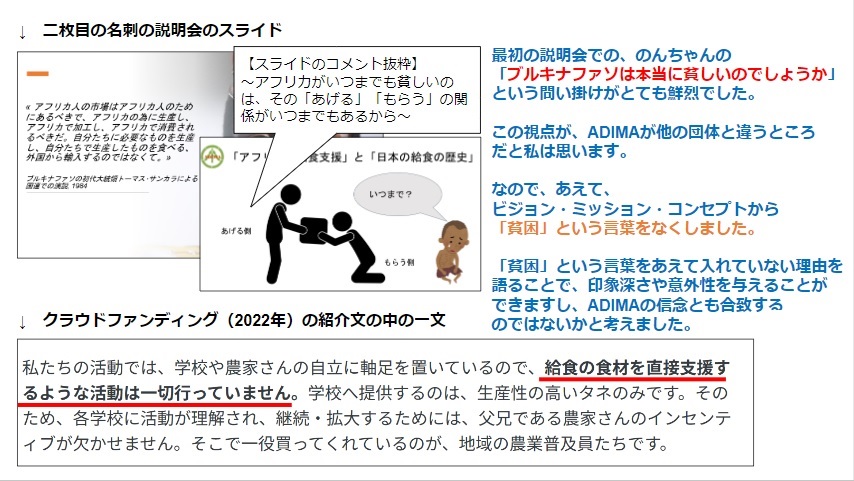

中間報告では、活動体制の整備と支援者確保をベースに、ホームページ作成・ブランドコンセプト確立・給食を充実させる施策として給食メニューコンテストの実施などの活動アプローチについて報告した。

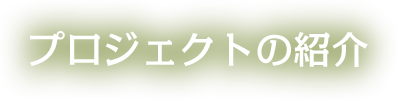

その後、現在設定されているビジョン/ミッションは、フランス語からの翻訳でかつ範囲が限定的で、日本の皆さんには響かないことから、ビジョン/ミッションの見直しとブランドコンセプトの設定をしている。

最終報告時に、どこまでできているかも大事だが、その先のADiMAの活動の道筋がつけられているのかに注目したい。

<検討資料の一部>

【2枚目の名刺が生み出し始めている「変化」とこれから】

中間報告後は、やりたいことが幾つかある中で、最終報告までの期間で何をすべきか、そこまでには完了しない部分をどうするかを各自が認識して議論や作業を進めるようになって来た。

週1回の定例MTGでは、間に合わないところは個別MTGの実施やslack上での活発な議論で進めている。

個人の考えより、ADiMAのために何が必要かを考えるようになり、まるでADiMAのメンバーのような振る舞いになってきている。

【プロジェクトの結果】

最終報告では、次の3項目について、成果および検討結果を発表した。

(1) ADiMAのビジョンとミッションを日本の支援者向けに考え直した。

<ビジョン>

旧:革新的、機能的でサステナブルな農業バリューチェーンの構築と

自発的な生産者・生産者団体の育成。

新:a. ブルキナファソの家族経営農家が自立している社会

b. ブルキナファソの全ての子どもたちがあたりまえに学校に通い、

将来に希望が広がる社会

<ミッション>

旧:・農業活動を通じた地域社会・経済の活性化を促進

・貧困削減や食糧安全保障、栄養に係る人々の救済を

農業、畜産、水産を介して支援する。

・環境変化に適応しながら、サステナブルな活動を行う。

新:支える/つなぐ/整える

(2) ADiMAのストリー作成とKPI指標設定

<ストーリー>

「あげない給食」~ADiMAの目指す支援のかたち~

<KPI指標設定>

最終的に11個の指標を設定

・ADiMA組織体制規模(人数)

・母子への食育・栄養・農業授業実績(回数)

・地域活動実績(回数)

・行政機関と地域の連携(回数)

・学校給食の継続学校率(%)

・自立給食活動校(校数)

・大豆収穫量(kg/1校)

・支援学校子ども数(人数)

・子供の就学人数割合(%)

・自立農家=貧困線到達(世帯数)

・家庭での栄養的基準を達成した食事(回数/月)

(3) ADiMA認知拡大に向けた取り組み

既存の団体Facebookの拡充と代表(のんちゃん)Facebookとの棲み分け

団体HP作成と他のSNSを利用したHPおよびFacebookへの誘導

2023/08/26(土)開催予定で、検討中

※特に(3)については、今後もメンバー有志にて活動を継続する

【2枚目の名刺が生み出した「変化」とこれから】

中間報告後は、やりたいことが幾つかある中で、最終報告までの期間で何をすべきか、そこまでには完了しない部分をどうするかを各自が認識して議論や作業を進めるようになって来た。

週1回の定例MTGでは、間に合わないところは個別MTGの実施やslack上での活発な議論で進めていた。

結果として、最終報告後の活動として、ADiMAを既に知っている人とADiMAを知らない人に向けたアンケートを個別に実施し、日本における今後のADiMAの認知向上や支援者獲得の方策を検討することとなった。

その検討結果を受けて、8月末に開催予定のイベントに゙向けゲストを含め内容を詰めていく予定である。

上記の活動を主体的に進めるのは社会人メンバーの約半数であるが、他のメンバーもポイントで支援できることとなった。